不负美好时光

Meet your good time.

当我们在城市中穿行,是否曾停下脚步,想象千年前某位文人也曾在此驻足、吟诗、望江?

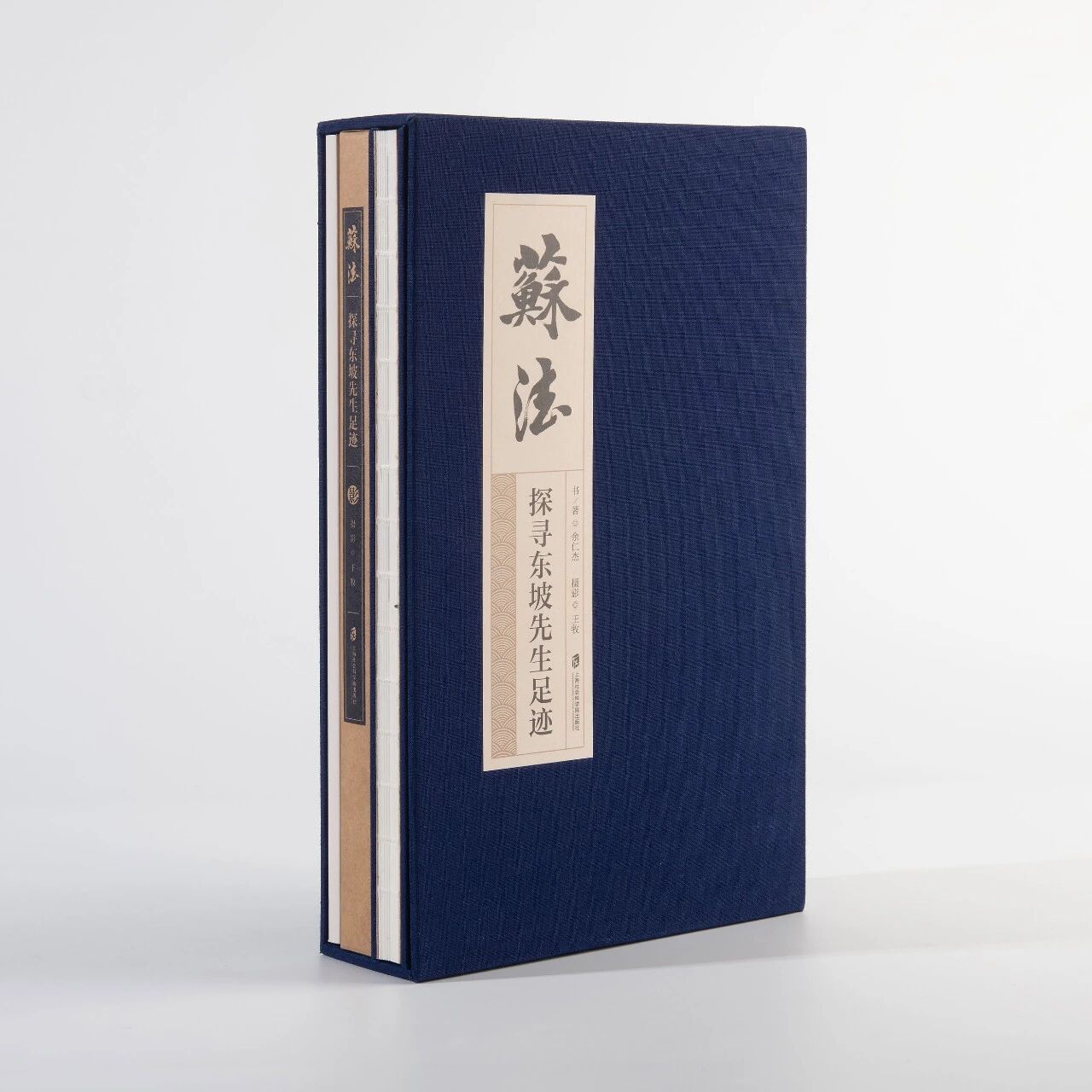

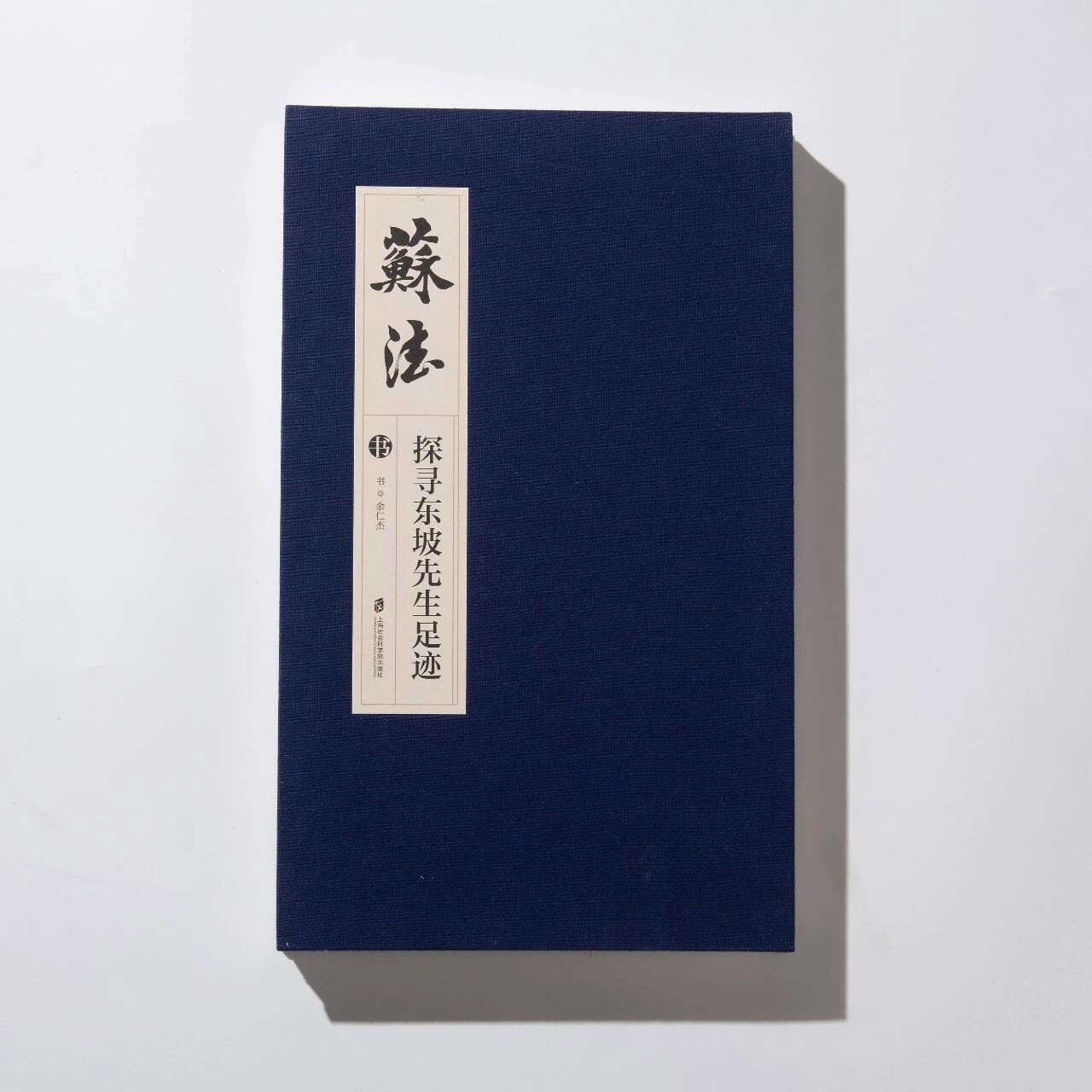

苏东坡,这位中国文学史上最富魅力的灵魂之一,一生辗转大半个中国,留下无数诗篇与精神印记。而今,一部以“亲临第一现场”为方法论的文化力作——《苏法——探寻东坡先生足迹》,由上海社会科学院出版社隆重推出,带我们重走东坡之路,重启一段跨越时空的对话。

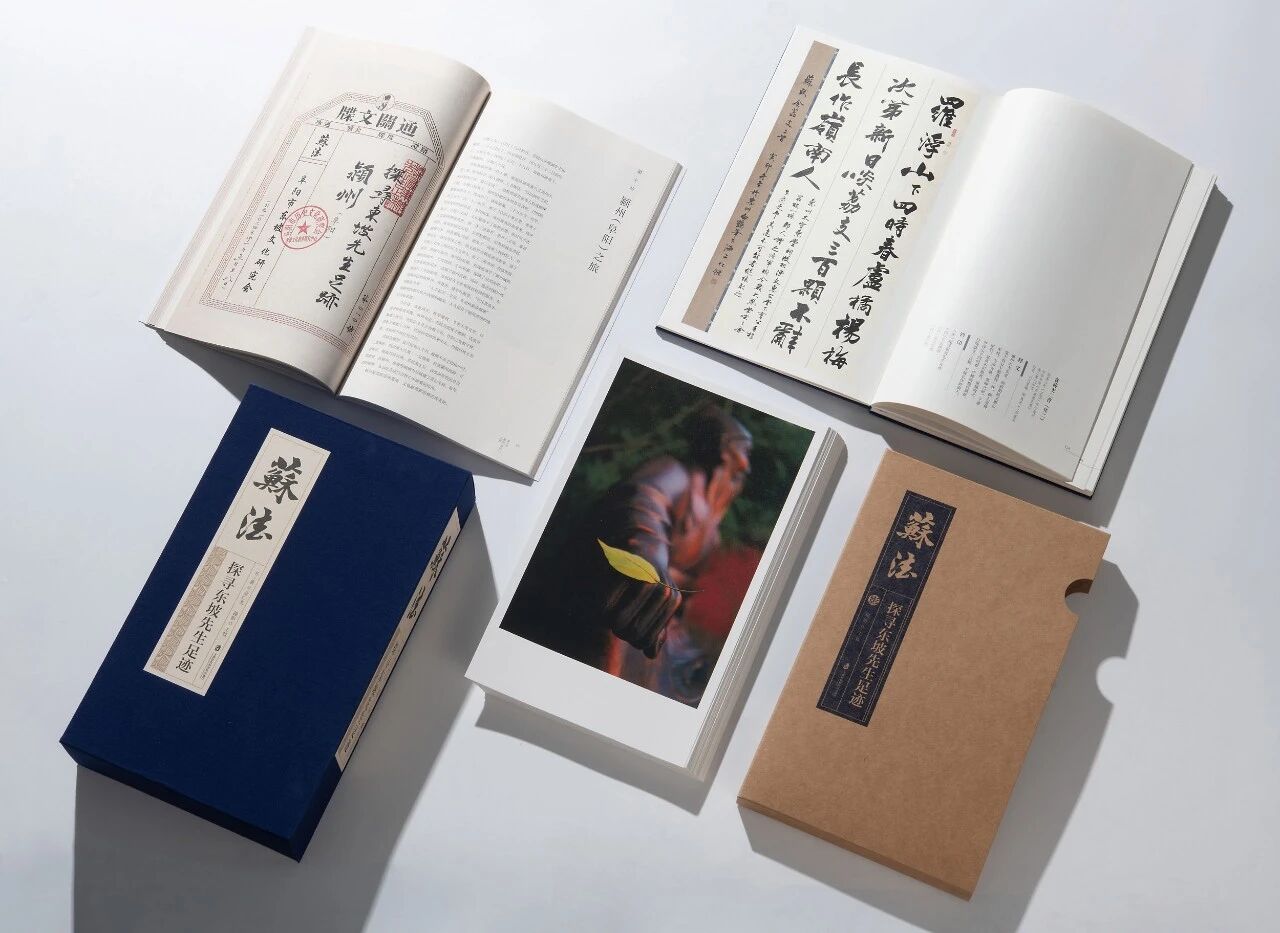

这套分为书法卷、文学卷、摄影卷的三卷本著作,不是简单的纪念性出版物,而是一场沉浸式的文化实践。它由学者型书法家余仁杰执笔书法与文学部分,地理影像专家王牧掌镜摄影卷,二人合力完成一次对苏东坡生命轨迹的立体还原与当代诠释。

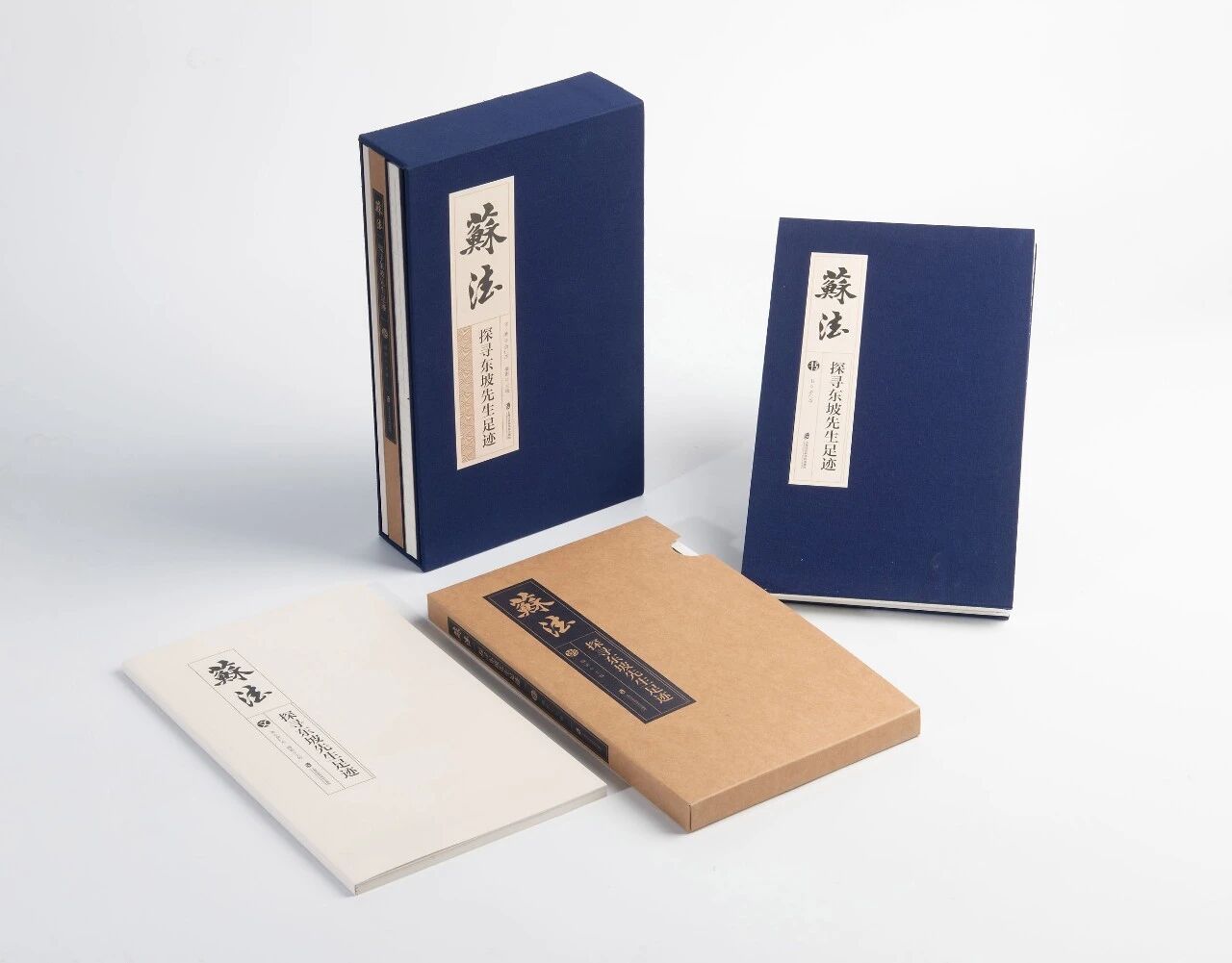

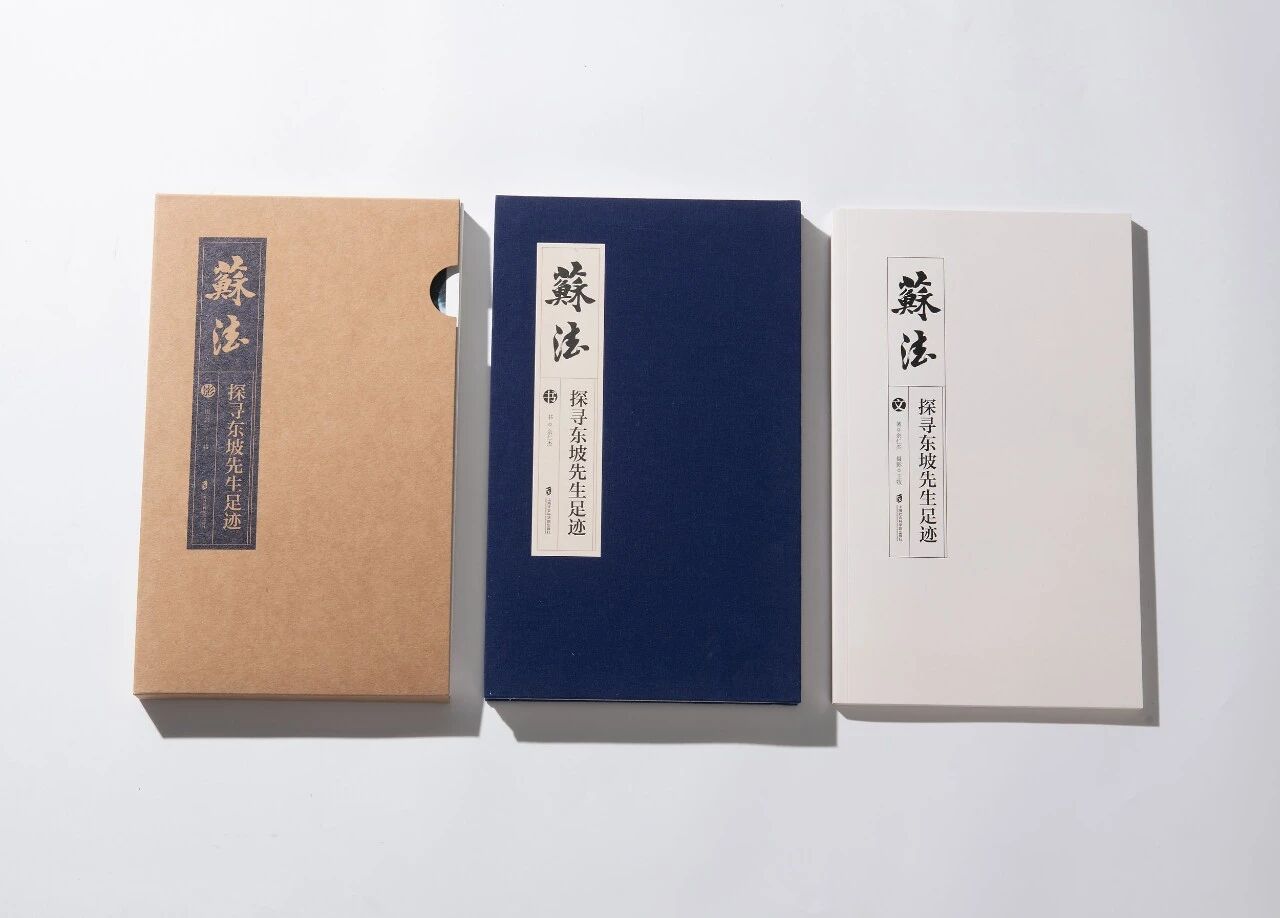

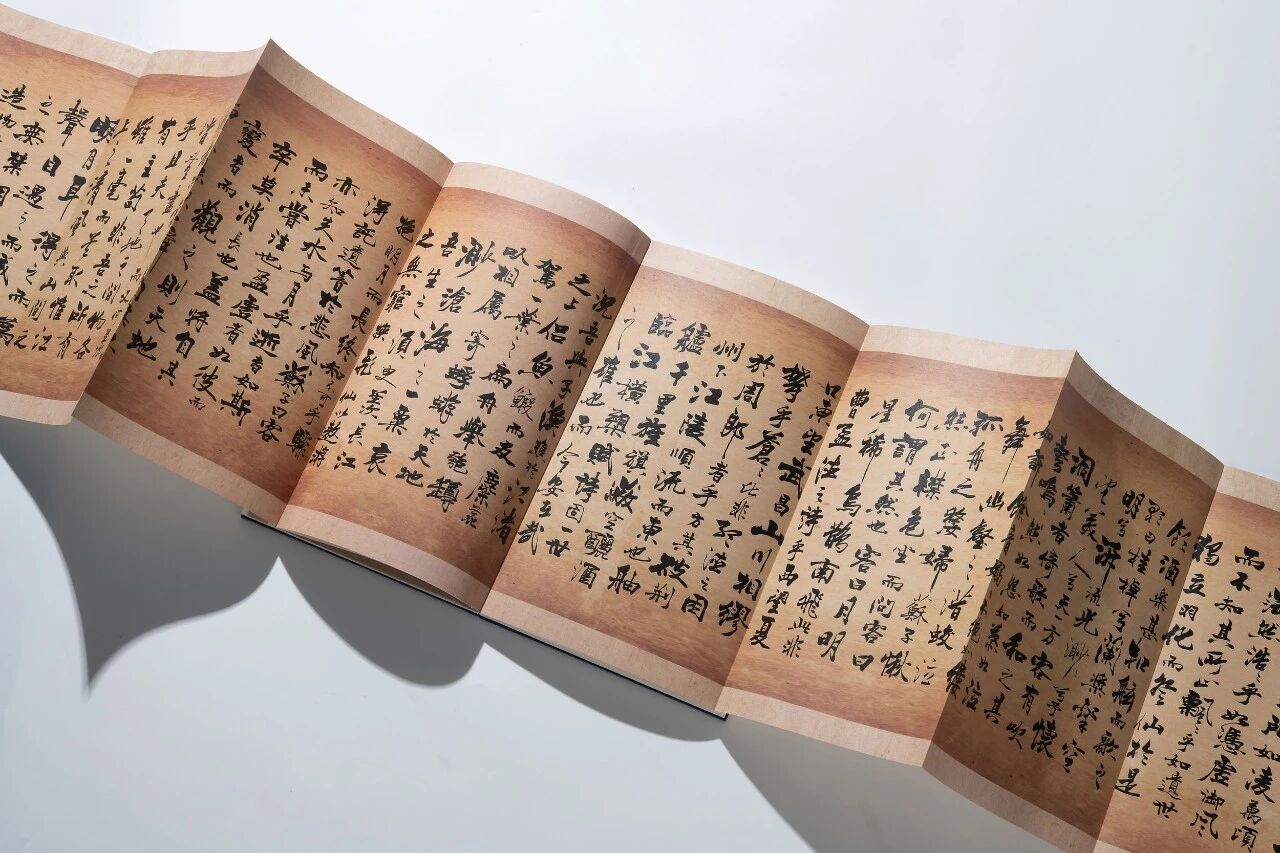

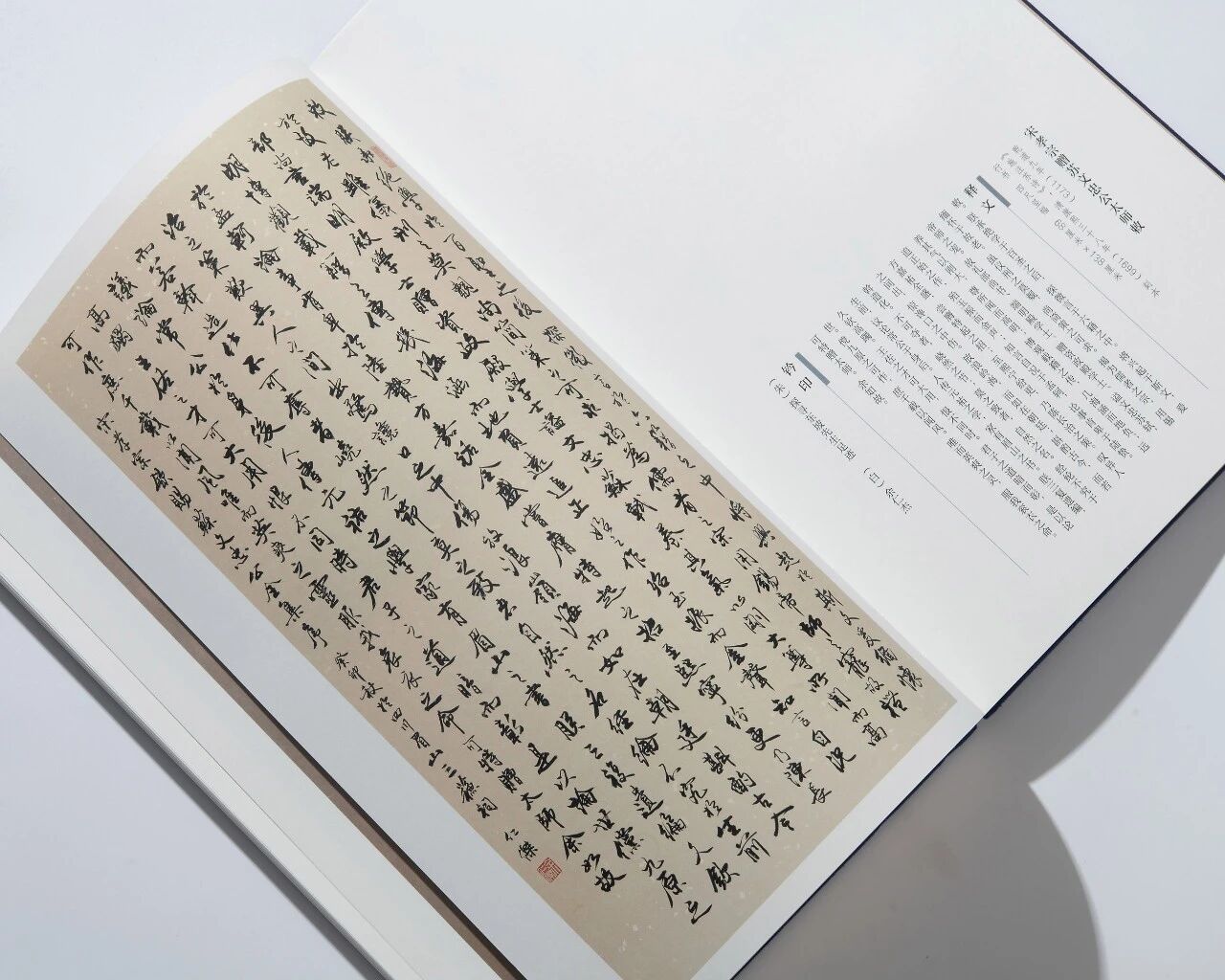

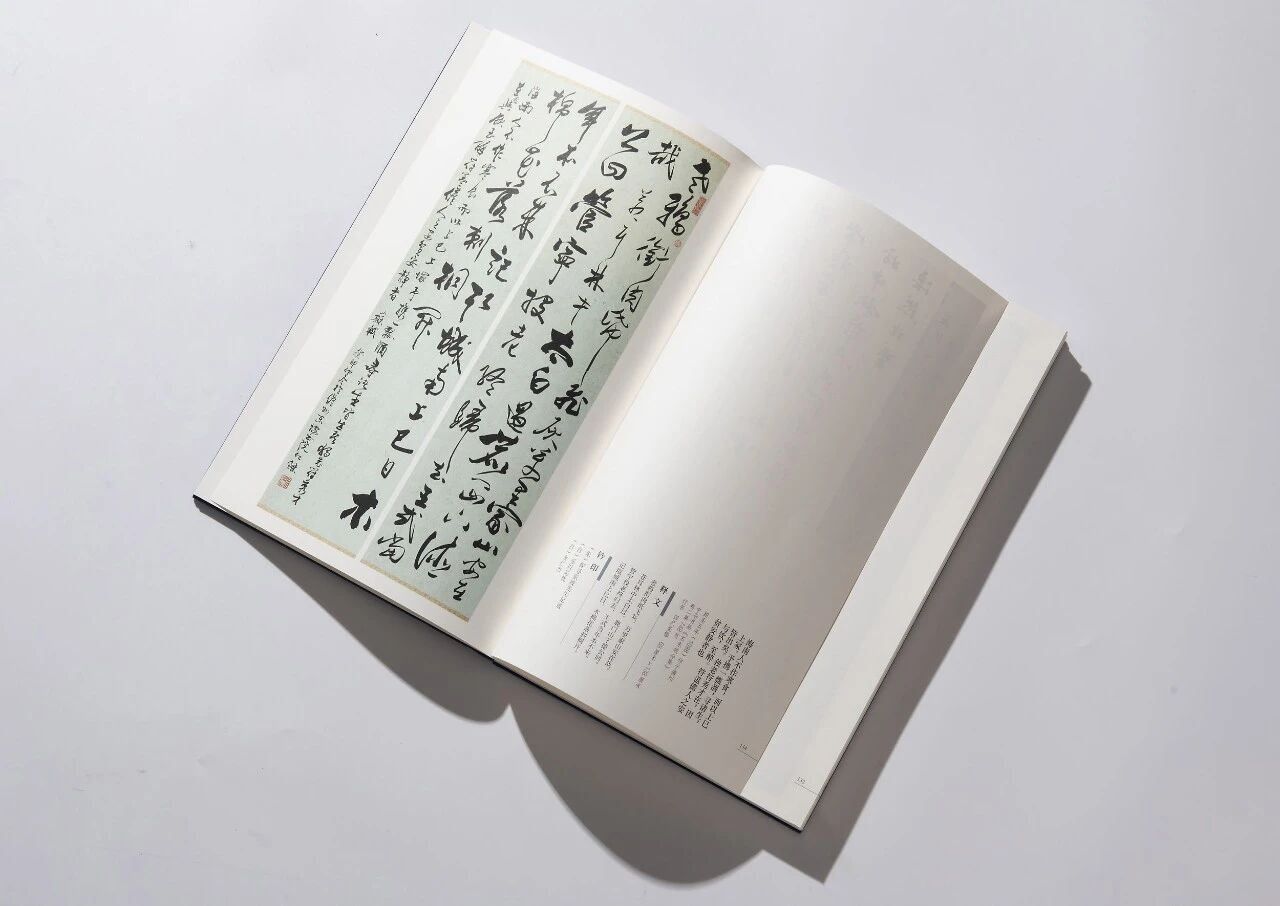

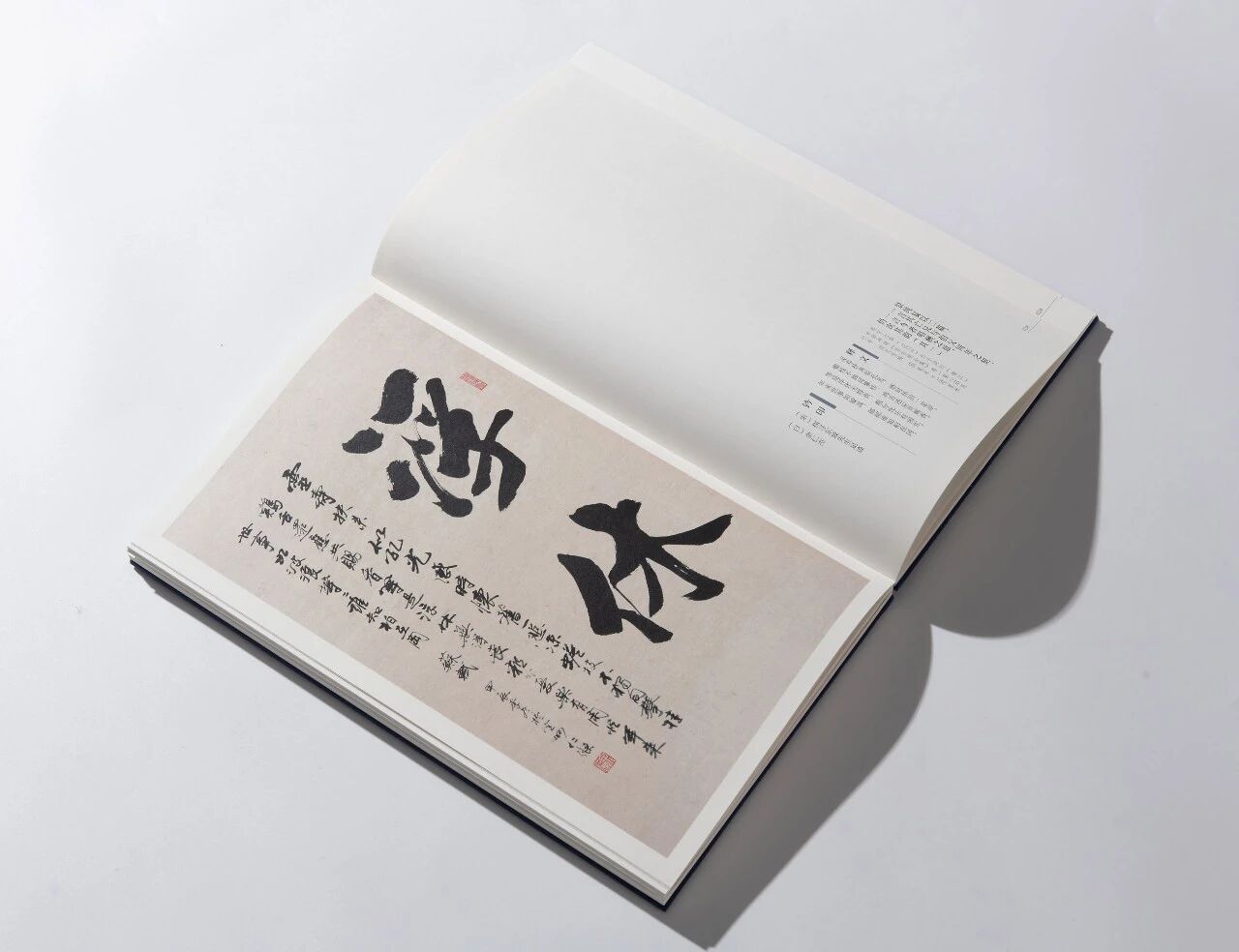

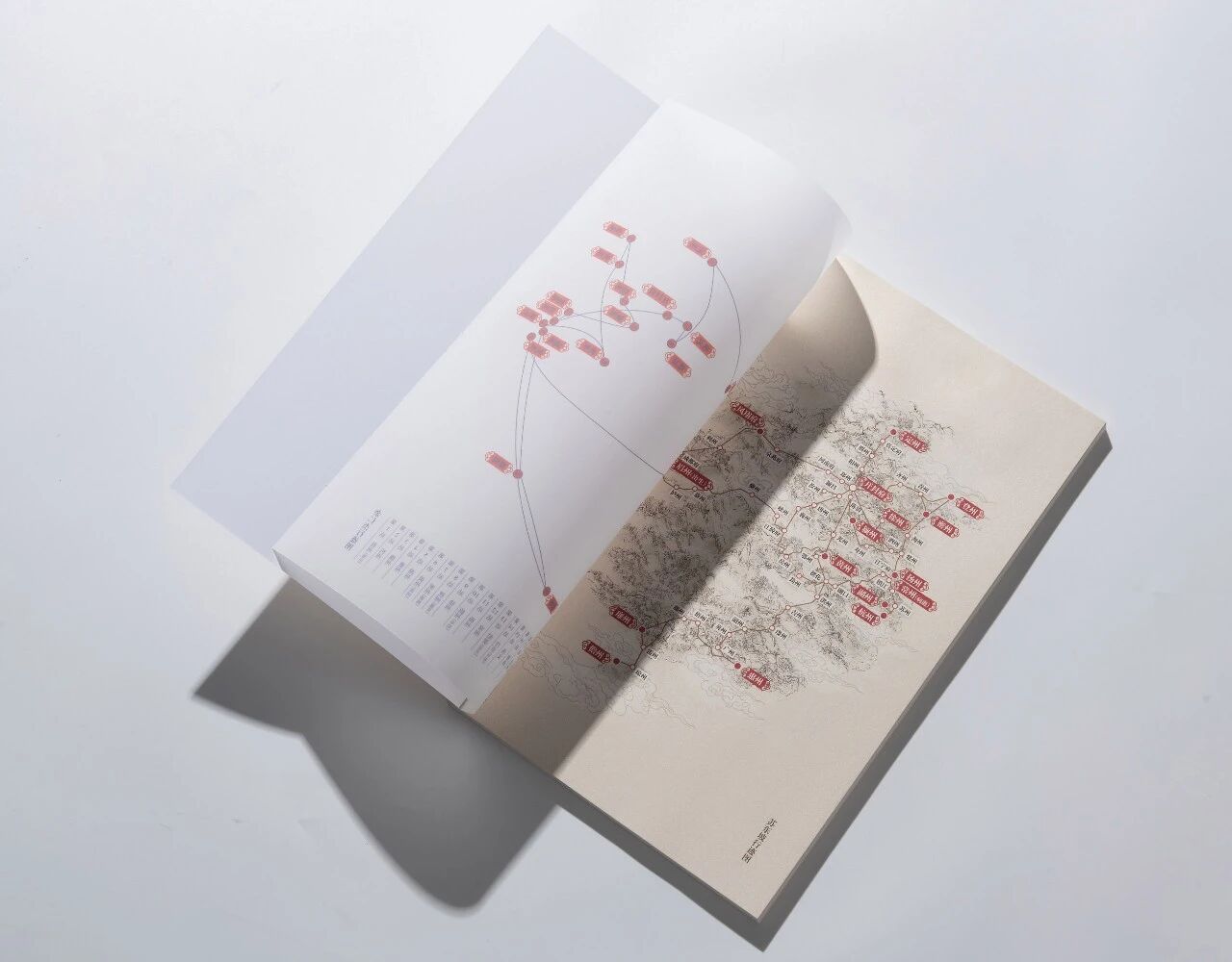

一册在手,三重视角共赴“东坡之境”,整套书采用古雅清新并重的装帧设计,极具收藏价值:第一卷·书法卷:布面裸脊精装,沉稳厚重,如砚台般承载墨香。收录余仁杰先生遍访东坡足迹后创作的百余幅书法作品,内容皆取自苏轼不同时期的诗词文赋。

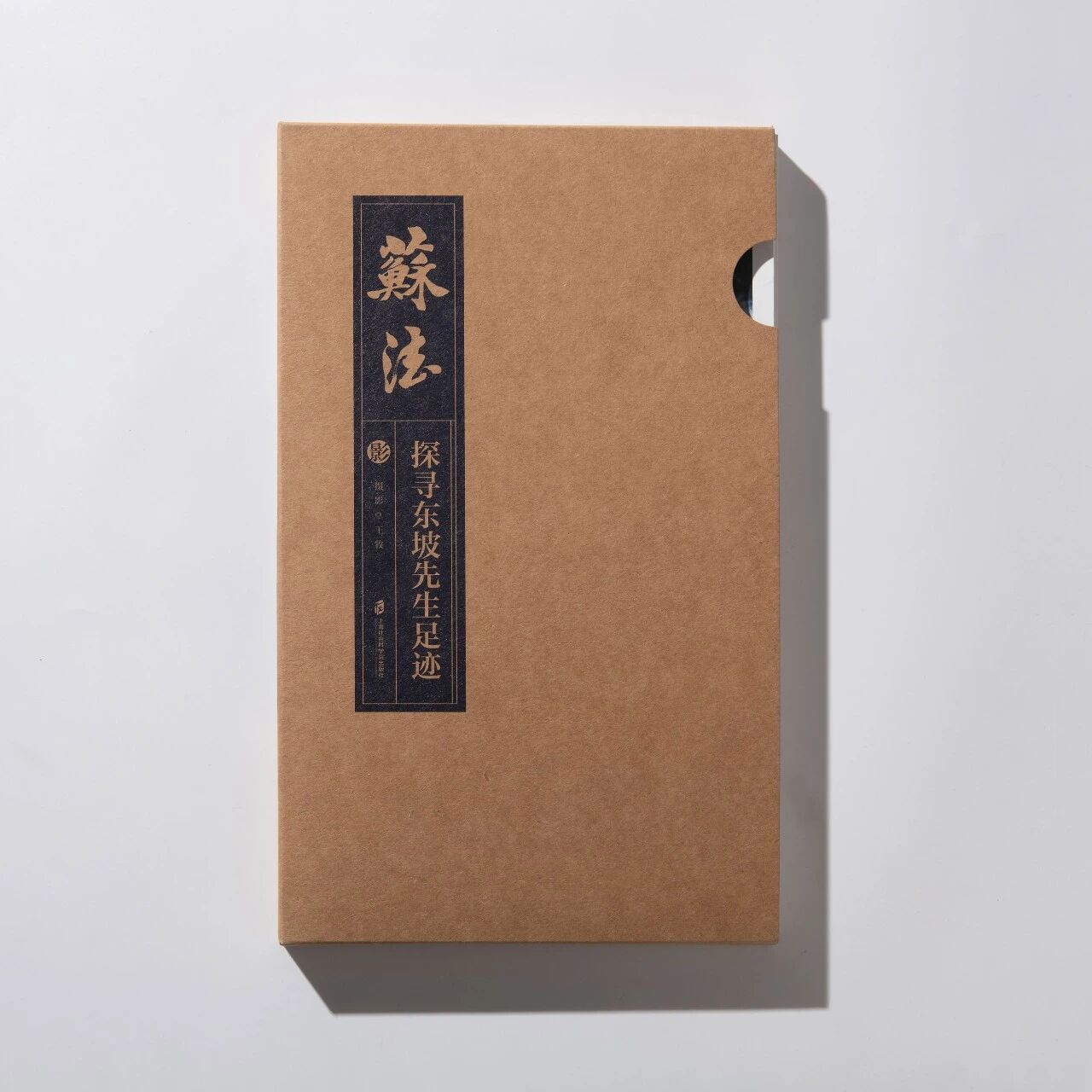

第二卷·摄影卷:单页牛皮纸盒套装,加网印刷工艺呈现层次丰富的影像质感。每一张照片都不是“打卡式”风景记录,而是情感的切片、历史的低语。

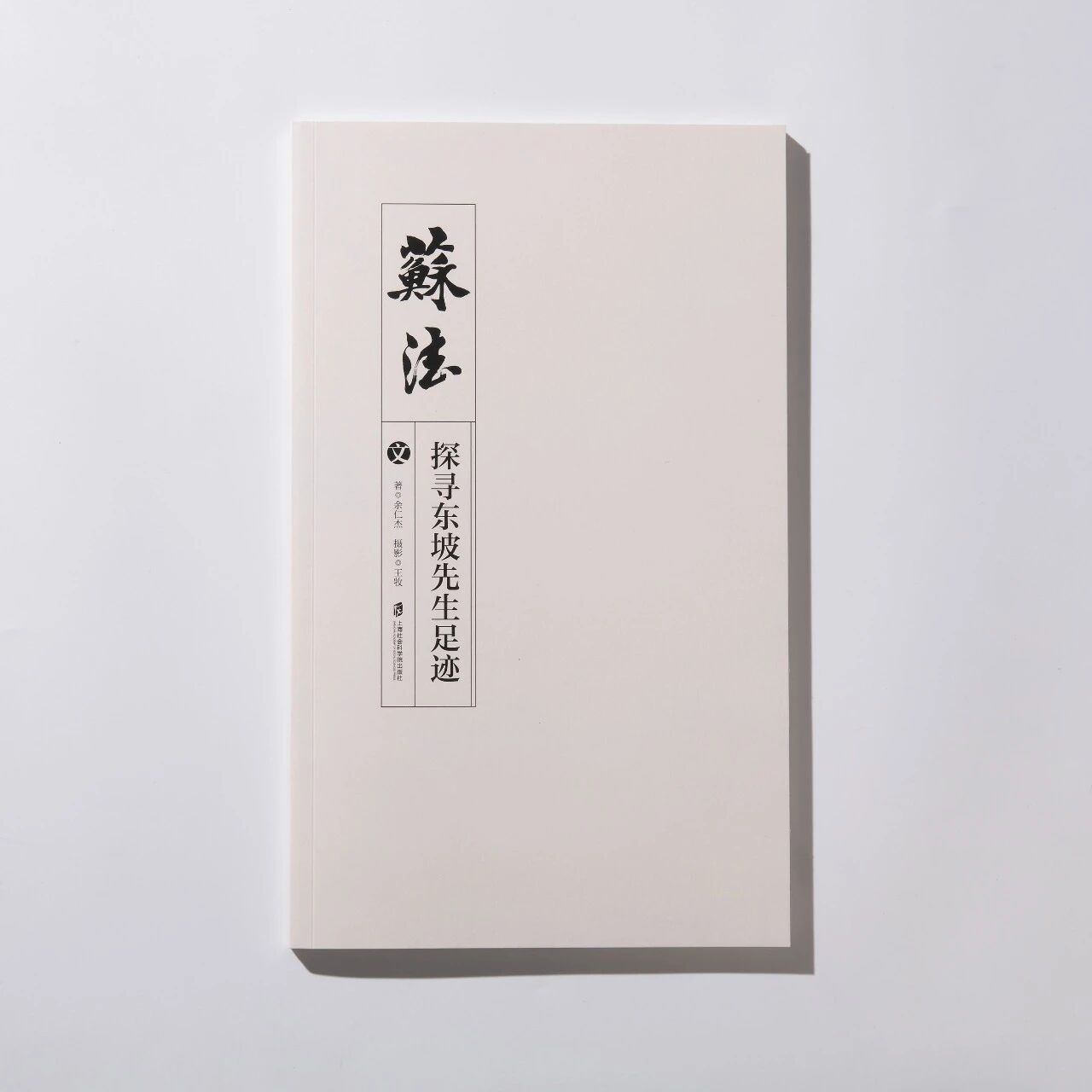

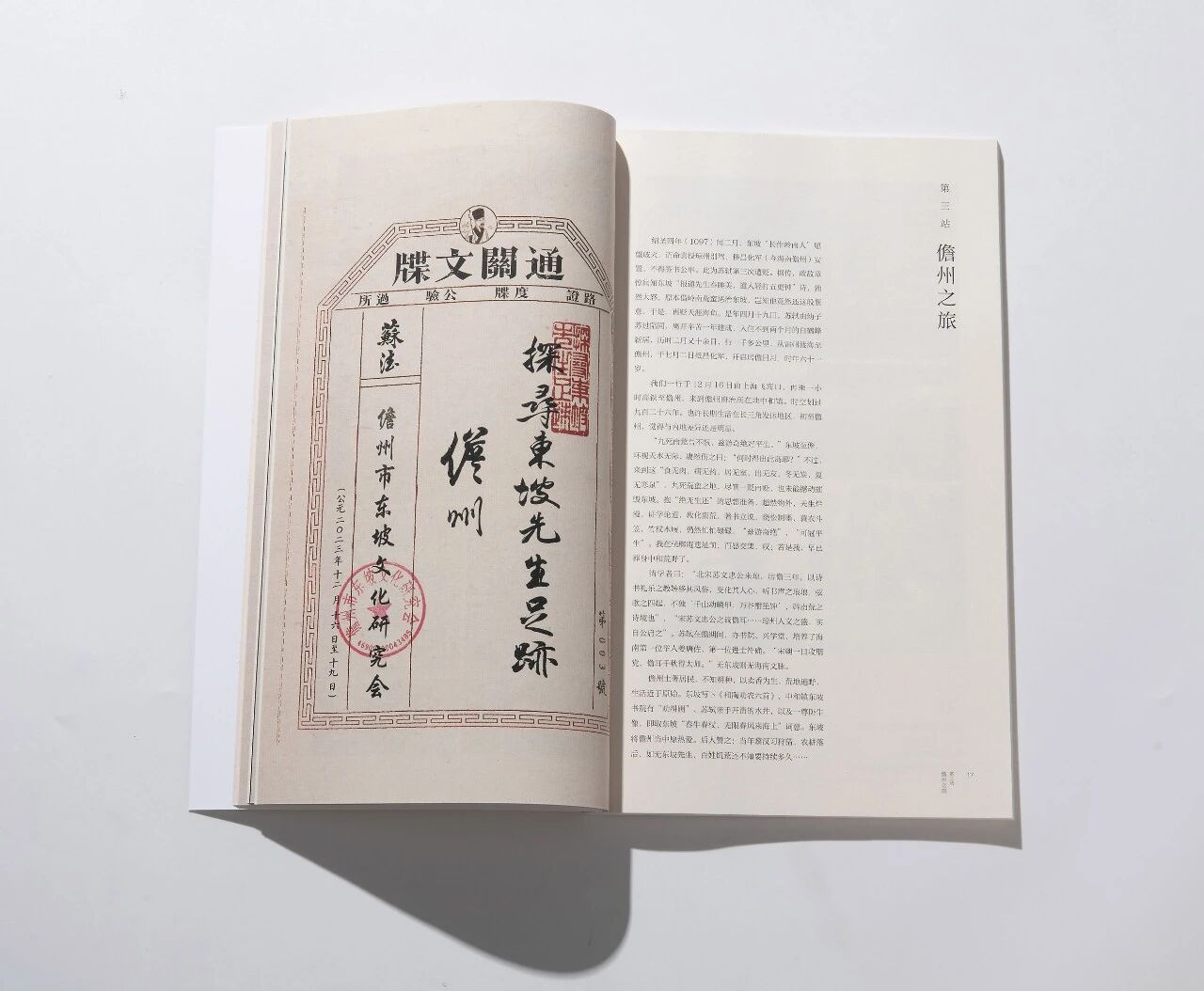

第三卷·文学卷:特种纸印刷,触感温润,文字清朗。以田野手记形式记录探访过程中的见闻、思考与人文交流。

三册合于函套之中,形制统一又各具个性,宛如一套可阅读、可观赏、可触摸的“文化地图”。

书法卷:笔墨之间,是灵魂的共振,余仁杰先生多年深耕二王气骨、苏米风韵,此次更是将学术研究与艺术创作深度融合。他历时数年,循着苏轼贬谪黄州、惠州、儋州等人生关键节点实地走访,在赤壁听涛,在西湖看雨,在桄榔林下默诵《六月二十日夜渡海》。正是在这种“身临其境”的体验中,他的书法发生了悄然蜕变——不再是单纯的技法展示,而成为一种情感投射与精神回响,形成“发现苏东坡、回到苏东坡、展现苏东坡”的独特审美路径。

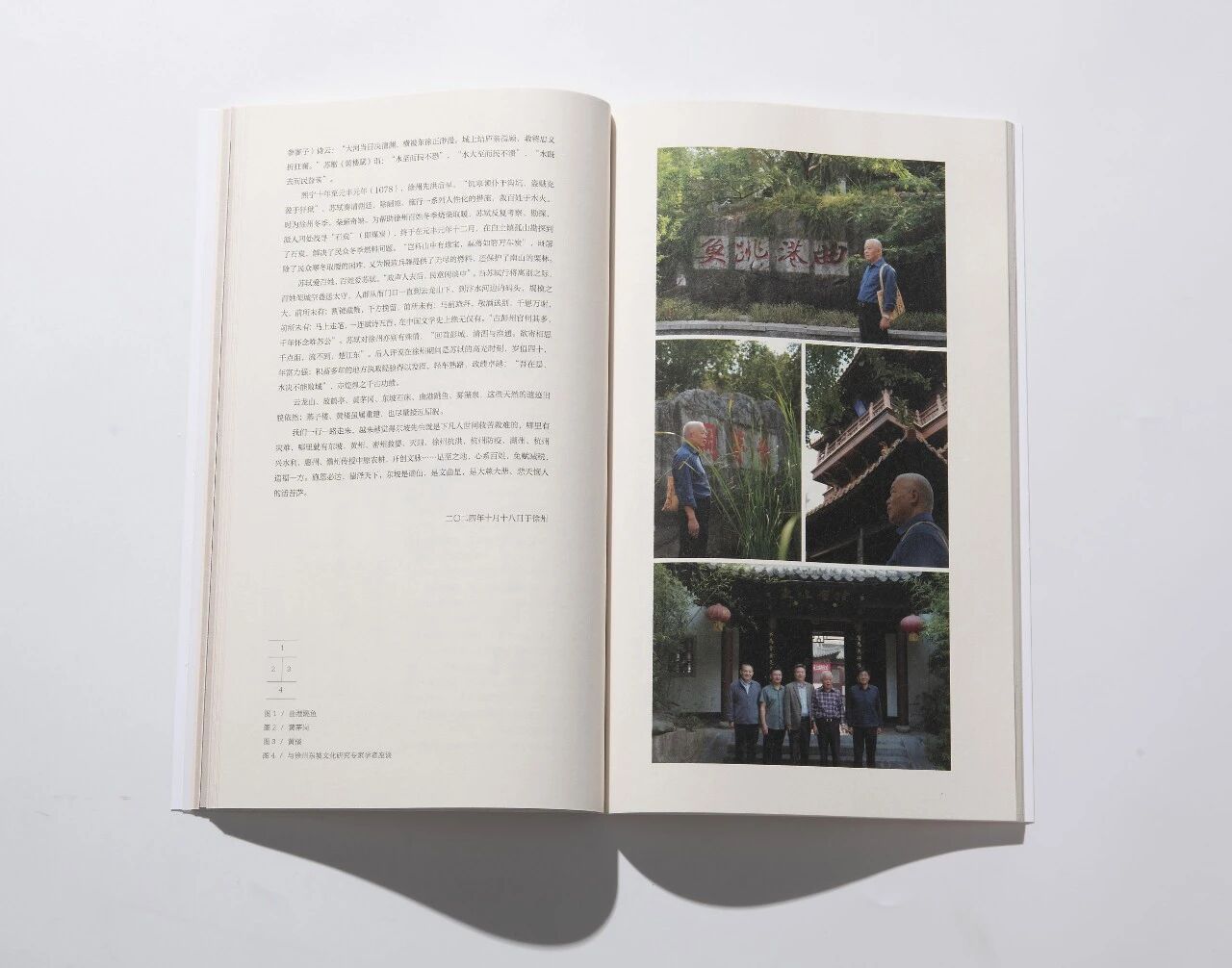

摄影卷:镜头背后,是诗意的凝视,摄影师王牧没有选择宏大的景观叙事,而是用极其克制而敏锐的目光,捕捉那些容易被忽略的细节——黄州赤壁的一缕晨雾,氤氲着“大江东去”的苍茫;西湖孤山一片飘落的梧桐叶,暗合“人生到处知何似”的哲思;灵隐寺檐角轻摇的风铃,仿佛还在回应东坡当年的笑谈;巩义北宋皇陵残雪覆盖的碑石,映照出“雪泥鸿爪”的宿命感;儋州龙门激浪拍岸,如同诗人晚年仍不屈的心跳。这些影像不讲故事,却比故事更动人。它们是以视觉语言完成的一次“文化考古”,让观众在静默中听见历史的回声。

文学卷:行走笔记,是心灵的跋涉如果说书法是致敬,摄影是凝望,那么文学卷则是真实的“在场”。余仁杰在每一处东坡遗迹停留,不仅查阅方志、访谈学者,更与当地文化爱好者促膝长谈,结下深厚情谊。书中收录的手记真挚朴素,既有对文物现状的关切,也有对文化传承的思索。比如在眉山三苏祠前感叹:“今日游客如织,可还有人记得‘腹有诗书气自华’背后的苦读岁月?”又或是在海南五指山下写道:“东坡谓‘此心安处是吾乡’,然其心安,实由不甘而达坦然。”这些文字思接千载,情真意切,既是个体感悟,也是时代叩问。不止于怀旧,更在于唤醒。

这不是一场物理空间的简单巡礼,而是一次精神层面的“重返现场”。通过书法、影像与文字的交织,三位创作者共同构建了一个多维的“东坡世界”,让我们得以穿越千年,与那个旷达、幽默、坚韧、深情的灵魂再次相遇。《苏法——探寻东坡先生足迹》,为我们铺就一条通往这位千古文豪心灵世界的路径。

王牧 摄影

社